ラズPicoにピンヘッダのはんだ付け方法

Raspberry Pi Pico単体で実行できるプログラムは多くありません。せいぜいLEDを光らすか、温度を取得するくらいです。ラズPicoの真骨頂は、世の中に数多くある電子部品(電子デバイス)と接続して動かすことにあります。

ラズPicoと電子デバイスを接続するには、ラズPicoにピンヘッダをはんだ付けしなければなりません。

はんだ付けは、中学校の技術科目で一度は経験します。しかし、中学校の先生でさえもはんだ付けについて十分な知識があると言えません。ましてや、専門ではんだ付けする仕事につかなければ、はんだ付けについて学ぶ機会は、まずありません。

はんだ付けが上手にできないからと言って、ラズPicoが燃えるとか、破裂するといった危険はあまりありません。ただし、短絡(ショート)や接触不良で、「電子デバイスを壊す」「望んだ動作をしない」ということはしばしば起こります。

わたしは大人になって、電子工作をはじめてからかなりの時間が経ってから、はんだ付けについて勉強しました。はんだ付けを勉強し直したことで、製作物が動かなくて頭をひねることが極端に減りました。そしてなによりも、できあがりがきれいになりました。

ここでは、どうすればラズPicoにピンヘッダを正しく、美しくはんだ付けできるか、くわしく解説します。

Contents

ピンヘッダ実装版のラズPicoは買う人を選ぶ

自分でピンヘッダをはんだ付けしなくても、すでにピンヘッダがはんだ付けされた製品が販売されています。「Raspberry Pi Pico H」「Raspberry Pi Pico WH」が、ピンヘッダ実装版のラズPicoです。モデル名の最後に「H」がつくことで見分けられます。

ピンヘッダ実装版のラズPicoは、あらかじめピンヘッダが取り付けられた状態で販売されています。そのため、はんだ付けの手間が省けます。ピンヘッダ実装版のラズPicoは、通常版よりも少し高価です。その一方、はんだ付けの失敗やトラブルを避けられます。

いいことづくめのようですが、落とし穴もあります。電子工作を進めていくと、まず間違いなくはんだ付けが必要な場面に出くわします。ラズPicoのピンヘッダのはんだ付けから逃げても、「電子工作を続けるならば」はんだ付けから逃げられません。

そう考えると、ピンヘッダ実装版のラズPicoは、2個め以上のラズPicoを買う人が、はんだ付けの手間を省くために買うものと考えられます。

はんだ付けは、身体技能です。技能は練習しなければ上達しません。失敗を恐れずに、ラズPicoのはんだ付けに挑戦してください。

はんだ付けに必要なものを準備する

ラズPicoにピンヘッダをはんだ付けをするには、はんだごて、はんだ、ピンヘッダ、ブレッドボードが必要です。はんだこて台なども、あるに越したことはありませんが、なくてもはんだ付けできます。

ブレッドボードも、厳密にははんだ付けに必須ではありません。しかしながら、ピンヘッダをはんだ付けしたあとに電子工作を楽しむには必須なので、はんだ付けの段階から用意してください。ブレッドボードを使ったほうが、後々ラズPicoを使いやすくはんだ付けできます。

はんだゴテ:いい道具を使うとはんだ付けがうまくなる

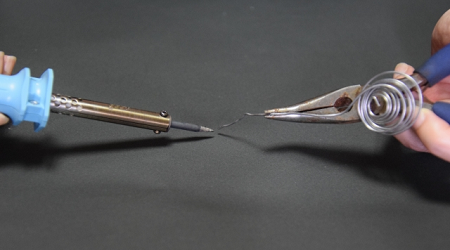

はんだゴテと聞いて、どのようなものを思い浮かべますか? おそらく下の写真のように、コテ先がえんぴつ型になったコテをイメージするのではないでしょうか。

このタイプはホームセンターなどで1,000〜2,000円出せば購入できます。わたしも長年このタイプのはんだゴテを使っていました。もちろん、このタイプでもはんだ付けできます。

しかし、今後電子工作を続けるならば、奮発していいはんだゴテを使うことをおすすめします。いいはんだゴテとは、以下の条件を満たします。

- コテ先の交換ができる

- 温度調整機能がついている

この条件を満たすはんだゴテとして、わたしが使っているのは下の写真の大洋電気工業製「PX-335」です。同社のブランドは「Goot」としておなじみです。

わたしはPX-335のコテ先を、下の写真のような「C型」に替えて使っています。「C型」のコテ先は、円筒をななめに切った形をしています。

PX-335はコテ先を常に350℃に保つように、自動で温度調整してくれます。はんだゴテに電子部品やはんだを接触させると、はんだゴテの温度が下がります。コテ先の温度が下がると、はんだ付けを続けられなくなります。

温度調整機能があると、コテ先の温度が下がってもすぐに温度が上がります。そのため、はんだ付けを連続して続けられます。

また、えんぴつ型のコテ先だと電子部品と「点」で接触します。つまり、熱伝導が悪くはんだ付け部分の温度が上がりにくいのです。一方、「C型」を使うと、電子部品と「線」または「面」で接触します。そのため、熱伝導が良くはんだ付けがかんたんにできます。

わたしもPX-335を使いだしてから、はんだ付けの腕があがったように感じています。しかし、以前使っていたはんだゴテを使うと、結果は以前のままなので、残念ながら腕は上がっていないようです。

電子工作を続ける限りは、ずっとはんだ付けと付き合うことになります。道具一つで良い結果が得られるので、良いはんだゴテを使うことをおすすめします。

はんだ:ホームセンターで電子工作用を買う

はんだは、ホームセンターなどで数百円で売っている糸はんだで十分です。太さは、0.6〜0.8mmのものを買っておけば、電子工作全般に使いまわせます。

また、「ヤニ(フラックス)入り」を使ってください。ヤニ入りでないものに比べて、かんたんに優れたはんだ付けができます。

従来のはんだは、鉛とスズの合金です。「鉛はんだ」「共晶はんだ」とも呼ばれます。はんだは、世界的に鉛を使用禁止にする流れにより、「鉛フリーはんだ」が一般にも販売されつつあります。

趣味の電子工作で鉛中毒になることは考えにくいのですが、気になるなら鉛フリーはんだを使ってください。ただし、鉛フリーはんだは鉛はんだより溶けにくく、良いはんだゴテを使わないと、適切なはんだ付けができません。

まちがっても百円ショップではんだゴテを買ってきて、鉛フリーはんだを使ってはんだ付けをしないことです。確実にはんだ付けに失敗します。

ピンヘッダ:まとめ買い、切って使う

ピンヘッダは、2.54mmピッチのピンヘッダを用意してください。ラズPicoは、片側20ピン必要なので、40ピンのピンヘッダだと、真ん中で切って過不足なく使えます。

秋月電子通商でピンヘッダを買う場合は、「ピンヘッダ」と「細ピンヘッダ」の2種類があることに注意してください。わたしは、意味もわからず最初に「細ピンヘッダ」を買って失敗しました。

細ピンヘッダは、従来のピンヘッダよりピンが細く作られています。ブレッドボードやそのほかコネクタ類を傷めない利点があります。

ところが、一度でも従来のピンヘッダを使うと、細ピンヘッダを挿してもスカスカになって使えなくなります。細ピンヘッダは、秋月電子通商の独占販売で、ほかでピンヘッダを仕入れることができなくなります。

また、電子パーツを買ったときに付属するピンヘッダも、従来のピンヘッダとおなじ太さです。つまり、自前で細ピンヘッダを用意して付け替えなければなりません。

細ピンヘッダを使うなら、以降全てのピンヘッダを細ピンヘッダにすると心して使ってください。

ブレッドボード:あると作業しやすく、きれいにはんだ付けできる

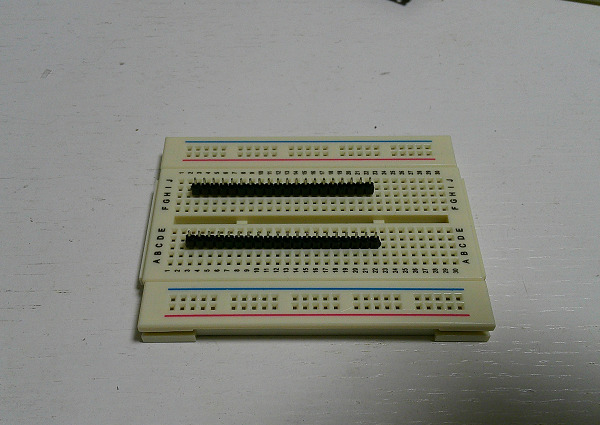

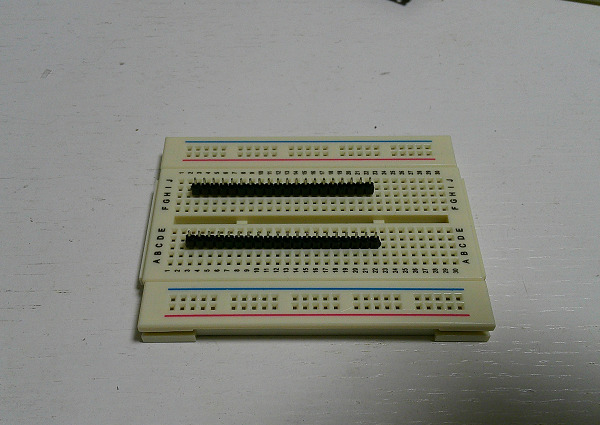

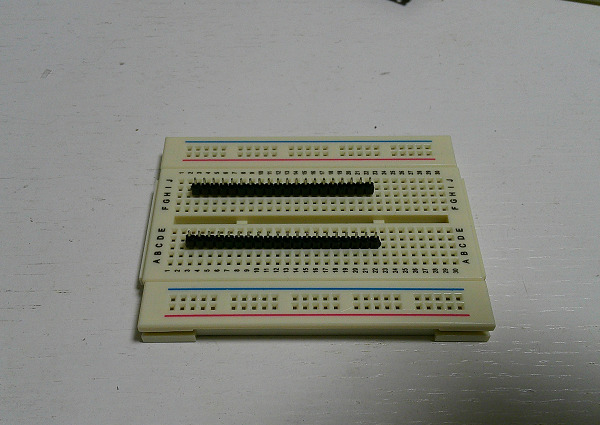

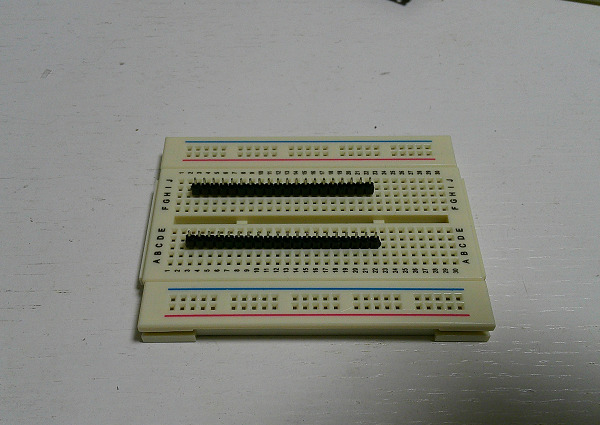

ブレッドボードは、ピンヘッダを固定するために使用します。ブレッドボードがないと、はんだ付けのときにピンヘッダがぐらついて適切にはんだ付けすることが困難です。

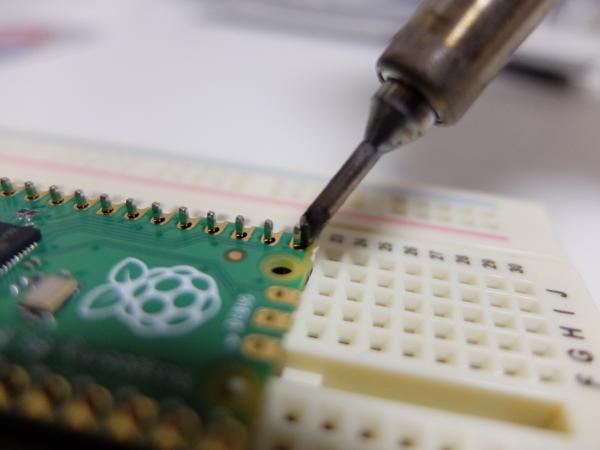

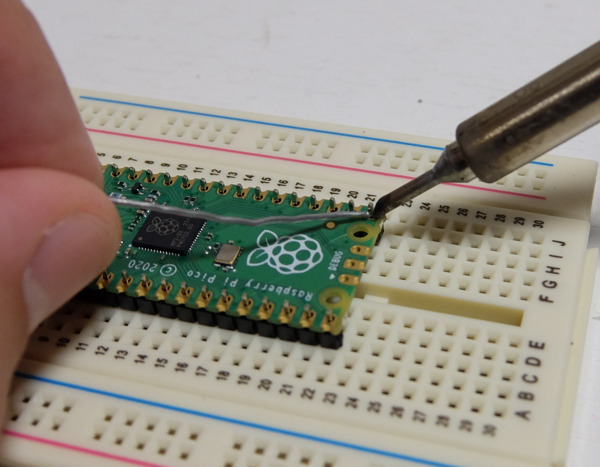

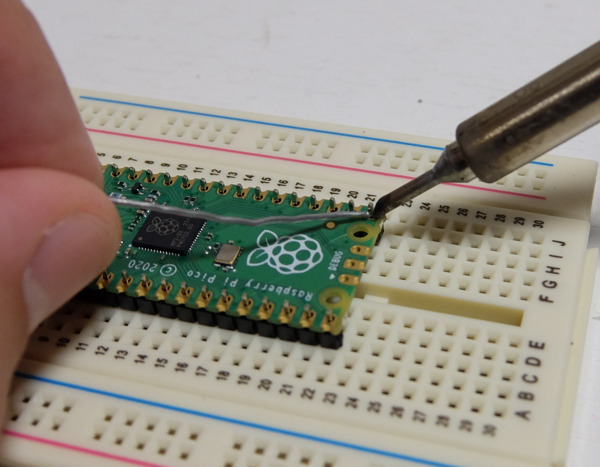

下の写真のように、ブレッドボードにピンヘッダを挿します。そのうえにラズPicoをおいてはんだ付けします。

このような手順ではんだ付けすることによって、ラズPicoにまっすぐピンヘッダをはんだ付けできます。

ブレッドボードは、ラズPicoが十分に収まる大きさが必要です。電子工作を続けていくと、大きなブレッドボードでないと制作できなくなります。高いものではないので、はじめから大きめのものを買っておくことをおすすめします。

実践ラズPicoにはんだ付け

道具と材料の準備が済んだら、いよいよラズPicoにピンヘッダをはんだ付けします。なお、ここで解説するのは、「ラズPicoのはんだ付け」に限定した注意点・方法です。

はんだ付けの一般論については、「ゴットはんだ株式会社のホームページ」がくわしく解説しています。わたしもこのサイトの講座を読んで、さらに著書を読んで勉強しました。さらなる上達のためには、一読されることをおすすめします。

はんだ付けする場所の確認

はんだ付けをする前に、ラズPicoにはんだ付けする場所を確認しましょう。ラズPicoには、両側に20ピンずつの穴があります。これらの穴にピンヘッダを差し込んで、はんだ付けします。

ラズPicoの下部にも3つの穴があります。これにもピンヘッダをはんだ付けできます。しかし、このピンはデバッグで使うもので、たちまち必要なものではありません。

使わないピンをはんだ付けしても、曲げたり、折ったりするだけです。ラズPicoでデバッグを覚えたとき、必要になったときにはんだ付けすれば間に合います。

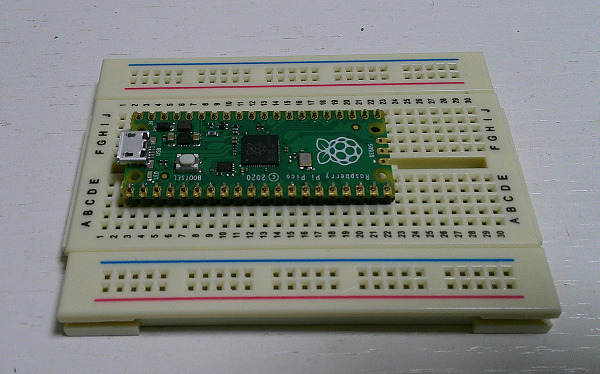

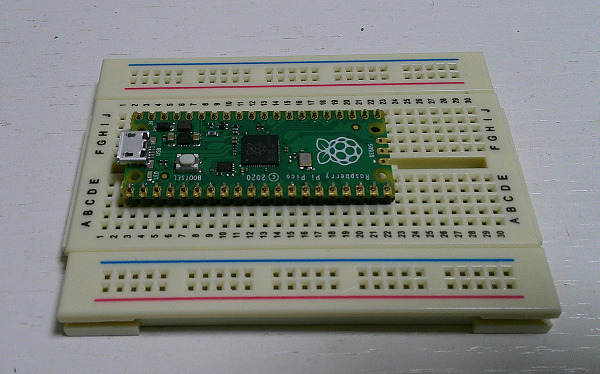

さて、ラズPicoピンヘッダを差し込む前に、ブレッドボードにピンヘッダを挿しておきます。これにより、ピンヘッダがずれないようにできます。下に、前章の写真を再掲します。

ブレッドボードに挿したピンヘッダの上に、ラズベリーパイPicoを載せます。穴とピンが合っていることを確認してください。下の写真のように、ラズPicoをおいてください。

写真で、ピンが飛び出しているところをはんだ付けしていきます。

コテ→はんだ、はんだ→コテ

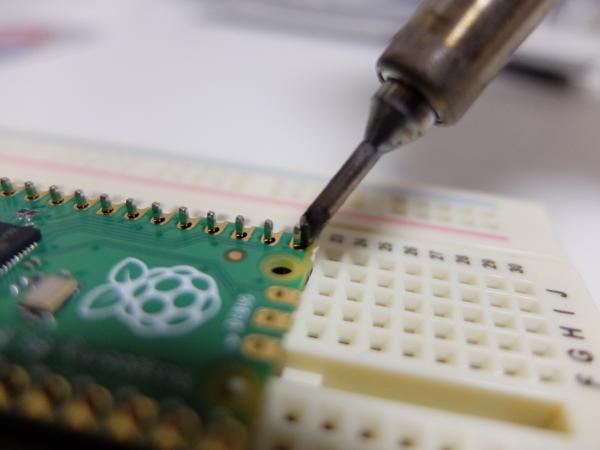

はんだ付けの基本動作は、コテ→はんだ、はんだ→コテという順番で動かします。

まず、はんだごての先端を穴とピンの接点にあてます。このとき、コテと接点部分を「点」で接触させるのではなく、「線」や「面」で接触させると、接点を温める時間が短くすみます。

次に、温まっている接点部分に、はんだをあてます。はんだが溶けて接点に流れ込みます。接点が温まっていないと、はんだはなかなか溶けません。溶けるまで待ってください。

安モノのはんだゴテを使うと、接点がなかなか温まりません。はんだが溶けず、恐ろしく時間がかかります。また、はんだを溶かすと、はんだゴテの熱が奪われ、さらに温まるのが遅くなります。

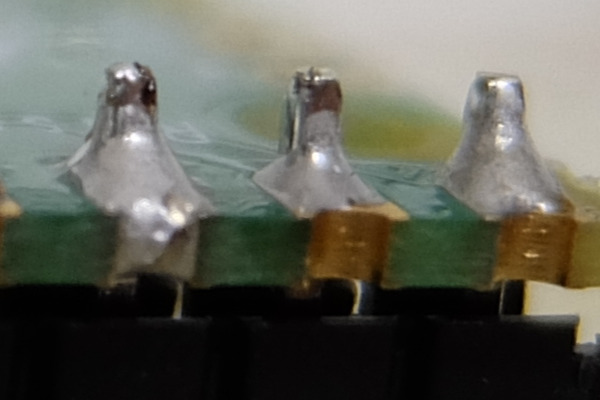

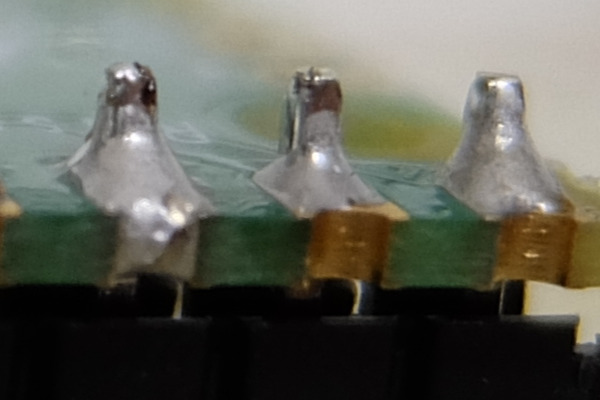

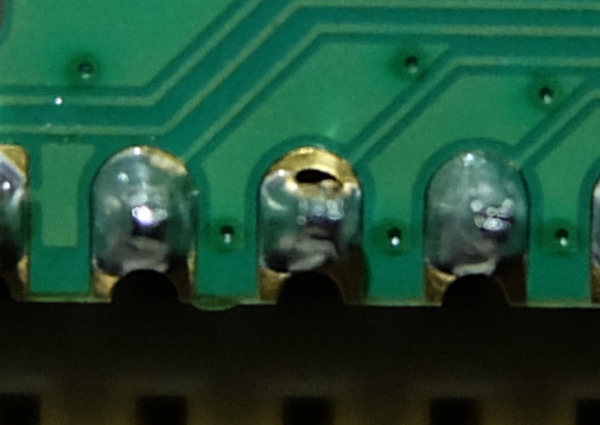

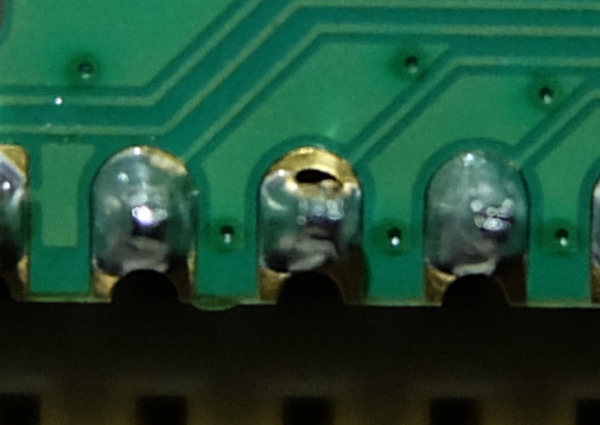

適量のはんだが溶けたら、はんだを離します。はんだの適量は、下の写真のように冷えたあとのはんだが「円錐状」になればOKです。

これより多いと「いもはんだ」といって、醜い出来栄えになります。いもはんだは見栄えだけでなく、機能的にも劣ります。下の写真が「いもはんだ」です。

いもはんだになったら、はんだ吸い取り器を使って余分なはんだを取り除きます。はんだ吸い取り器は、下の写真に示す道具です。使わなくて済むなら、使わないほうがよい道具です。

はんだの適量は、身体で覚えるものです。「どれぐらいのはんだを溶かしたら、円錐状に固まるのか」一つ一つたしかめながらはんだ付けしてください。そのときの「はんだを送り込む手の動かし方」「はんだゴテのあて方」「ヤニが蒸発した煙の出方」などを感じ取ってください。

はんだを離したあとは、はんだが接点になじむまではんだゴテをあてておきます。接点がなじんだらはんだゴテを外します。下の写真左と右が「はんだがなじんだ接点(成功)」、下の写真中央が「はんだがなじんでいない接点(失敗)」です。

これを繰り返して、全ての穴とピンに対してはんだ付けを行います。

まとめ

ラズPicoにピンヘッダをはんだ付けする手順や方法について、くわしく解説してきました。全体を通して一番のポイントは、「ある程度高性能なはんだゴテを使うこと」です。

優れたはんだゴテを使っていれば、それだけではんだ付けの失敗を防げます。そのほかの道工具・材料は、特別高価なものを使う必要ありません。あとは、失敗を恐れずになんどもはんだ付けしていれば、すぐに上達します。

それでも、はんだ付けの経験が豊富な人にサポートしてもらうと、安心感があります。光都ICTクラブでは、はんだ付けのサポートもしています。ぜひ、のぞいてみてください。