水曜日のクラブ(2025年11月)~コーディングと情報1模試~

水曜日のクラブ活動は、年齢層がちょっと高め。それに伴い、取り組む内容もちょっと高度です。

メニュー

- 18時00分~18時30分 タイピング練習・アルゴロジック

- 18時30分~21時00分 プログラミングなどなど各自の進み具合で

タイピング練習とアルゴロジック

タイピング練習とアルゴロジックはいつものとおりです。

タイピングの練習は、上記のツール以外にも自分の興味のあるツールを使っているメンバーもいます。ある程度上達したら、お気に入りを使うのもいいでしょう。

久しぶりにタイピングの様子を見ていると、変なクセが抜けていないのが目につきました。おそらくこのクセがボトルネックになります。ただ気づかせるだけ。あとは自分でなんとかするしかないのです。

Pythonでゲームコーディング

タイピング練習が終わったら、まずはコードの写経をします。

中高生は英語が読めるようになってきて、コードの意味が何となくでもわかってきます。入力ミスも少なくなってきて、さらに入力速度も上がってきました。これは素晴らしい。

ただ、エラーを自分で解決するには、まだ練習不足です。一つずつ説明しながら一緒に解決すると納得したようでした。英語力がついてきたから、説明もしやすい! 理解も早い! プログラミングの学習速度はまだまだ加速しそうです。

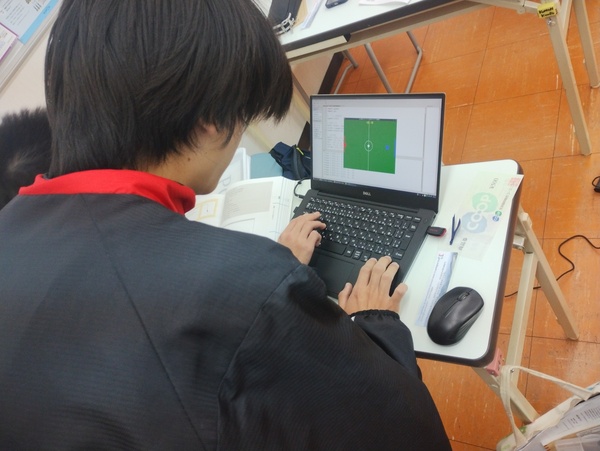

サッカーゲームを改良

ちょっと目を離した隙に、サッカーゲームを作っていました。

自分の興味のあることは、どんどんやったらいいと思います。

が、毎度一から同じゲームを生成AIに書かせているのはいただけません。前回作ったコードを改良してブラッシュアップしていきましょう。

改良しているうちに、サッカーゲームらしくなってきました。この改良の積み重ねで大きく飛躍します。

情報科目の統一模試はなかなか手ごわい

大学入試共通テストに向けて、模試を受けたというメンバーが、問題を持ってきました。

共通テストと模試は、そもそも目的がまったく違います。当然、難易度も変わります。少なくとも情報科目に関して言えば、模試のほうがかなり“盛って”あります。

共通テストの情報は、問題文に仕様がほとんど書いてあり、それを丁寧に読めば、基本的な数学・理科の力で十分に解けます。ただし、その読み込みを1時間でこなすのは現実的ではありません。どうも模試は、「限られた時間でどう切り抜けるか」というテクニックを身につけさせる方向に寄せているように見えます。

昨年度の共通テストの情報科目は、教科書通りのオーソドックスな内容で、処理速度がそのまま得点に直結する構成でした。一方で模試は、あえて難度を上げて“鍛えにくる”印象です。工学部の2〜3年生レベルの問題まで平気で出してくるあたり、こちらもつい穿った見方をしてしまいます。

たとえば「真理値表から論理回路を求める問題」。工学系の教養がなければ、とにかく時間がかかるタイプの問題です。真理値表で「真」になる行に注目し、その条件を論理積で結び、最後に論理和を取る──この基本手順を知っていれば驚くほど簡単に式が組み上がります。ド・モルガンの法則を適用すれば、より見通しの良い形にできることもあります。

しかし、この手の“工学的ショートカット”を高校の情報の授業で扱える先生がどれほどいるでしょうか。実際、模試問題を持ってきたメンバーも「授業では習っていない」と言っていました。

その点、クラブのスタッフは工学系のバックグラウンドを持っており、こうしたテクニックはごく当たり前に使います。知っているだけで、びっくりするほど短時間で解けてしまうのです。

簡単なシステム開発を即席で

「具体的にやりたいことがある」というので、その場で簡単なシステム開発しました。

Googleスプレッドシートで定義されているデータベースを、Googleフォームに引っ張ってきて使いたいということでした。Googleフォームにデータベースを参照して反映させる動的な仕組みがないので、GASを使って結びつけます。

仕様を聞いた瞬間に出来上がりのイメージはついたので、あとは実装するだけ。実装の部分は生成AIを使ってコードを書かせます。

GASのなかに、HTMLでWEBアプリを作る仕組みがあるとは知りませんでした。自前サーバーが使えるなら~なんて考えていたのですが、GASを使ったほうがよっぽど楽で簡単ですね。

ということで、1時間と少しくらいで望んだものができました。まさか「一晩でできるとは思わなかった。すげえ」という感想をもらいました。生成AIを使わずに実装すると、4~5時間は余裕でかかったでしょう。生成AIをうまく使うと、ここまでできるよという良いデモンストレーションになったと思います。