光都ICTクラブ(2025年11月)~キューブLED挑戦と倒立振子~

金曜日は、毎週(第五金曜以外)光都ICTクラブの定例会が開催中です。メンバーみんなが、それぞれ課題を持ち寄って取り組んでいます。

Contents

スタートはタイピング練習

光都ICTクラブの各クラブでは、最初にタイピング練習に取り組むことにしています。

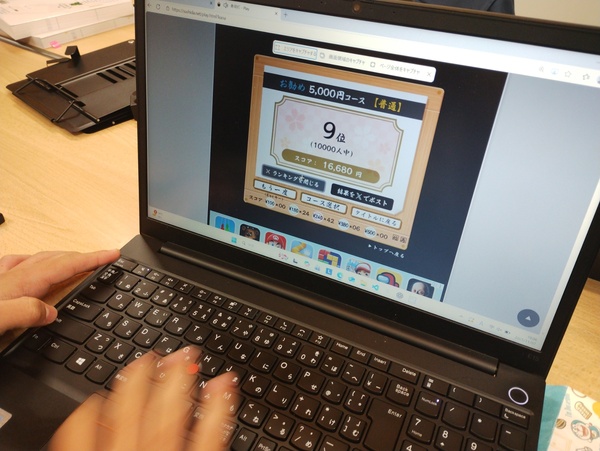

で、全国大会ベスト8のメンバーの記録が下の写真です。10000人中9人とは、偏差値80超えです!!

もう私も到底敵いません。好きなら、とことんやれば良いのです。

Unityは重いなあ

Unityでゲームづくりをしていて、重いし不具合が多いのが気になります。

作るのは簡単だけど、操作性が良くないのはいただけません。マシンスペックも必要だし。はじめてゲームづくりに取り組むのにUnityはおすすめできないかも。

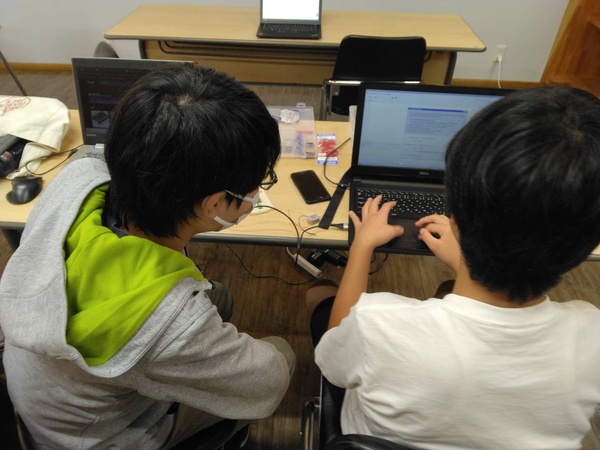

小学生メンバーにオブジェクト指向を理解してもらう

小学生メンバーがPythonオブジェクト指向の教材に取り組んでいます。抽象的な概念がたくさん出てくるのが理解しにくいようです。

「親クラスと子クラスの意味がわからない」というので、人間の顔を例に説明しました。まず、人類全体を定義して、これが親クラスです。いろいろクラスの作り方はあるけれど、黄色人種、白人、黒人のクラスを作るなら、目や肌の色、唇の暑さ、目の細さなどで特徴があり、これが子クラスで定義できます。

3つのクラスを作るときに、目鼻口の位置やおおよその大きさをそれぞれで定義するのは重複します。繰り返しはダサいので、人類クラスという親クラスで一括設定し、それぞれの特徴で子クラスを作ります。

もちろん、男女で子クラスを作ってもいいし、子供、大人、老人で子クラスを作っても良いのです。あくまで考え方の話です。厳密には間違っていたとしても、今の段階ではざっくりイメージがつかめればOK。学習が進んでいくうちに理解も深まります。

理解してくれたようで、何より。

キューブLEDを作る

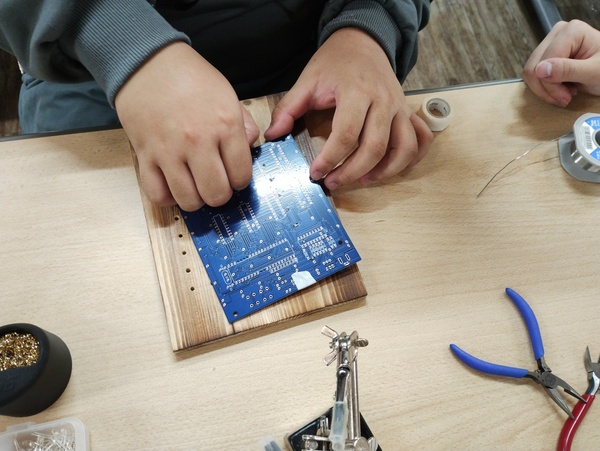

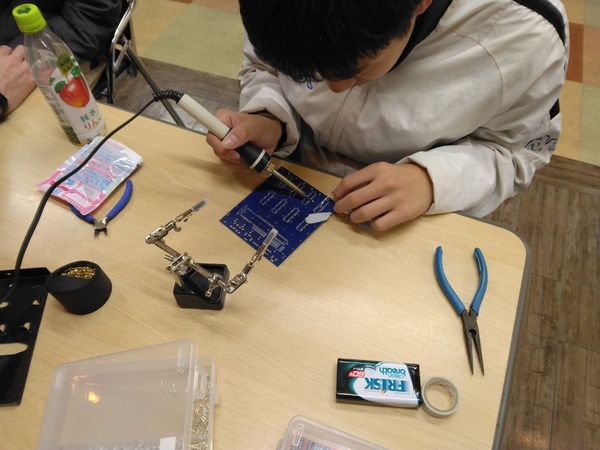

LED512個を8x8x8の立方体に配置して点灯させる電子工作があります。以前、クラブで点灯していました。

このキューブLEDに挑戦したいという中学生メンバーがいたので、ぜひ挑戦してもらいます。

ちなみに、取扱説明書や解説書なし。Youtubeを調べたら、組み立て動画があったので、ヒントは動画と、私達スタッフの経験と勘だけ。なお、私は解説書ありのキューブLEDを作って、8時間かかりました。

一人にさせていると、もう一人興味があるということで、次回から挑戦させることになりました。今から用意せねば。写真の治具は、私のオリジナルです。

LEDを立方体に並べるのが大変

キューブLEDで最も大変なのは、キューブの部分を作る工程です。ここがめちゃくちゃ大変。

終わりの見えないはんだ付けを延々と続けるのは、私にとっては修行(苦行)でした。ですが、おかげではんだ付けスキルが伸びたと感じています。

真剣にやればスキルは伸びます!

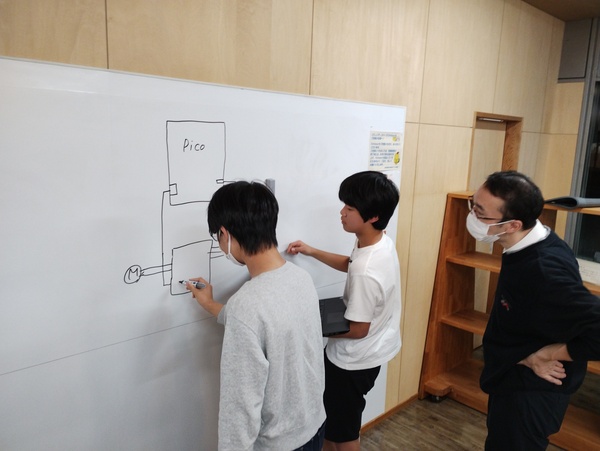

倒立振子を作るメンバー

倒立振子を作るメンバーは、小さな要素から作っていきます。

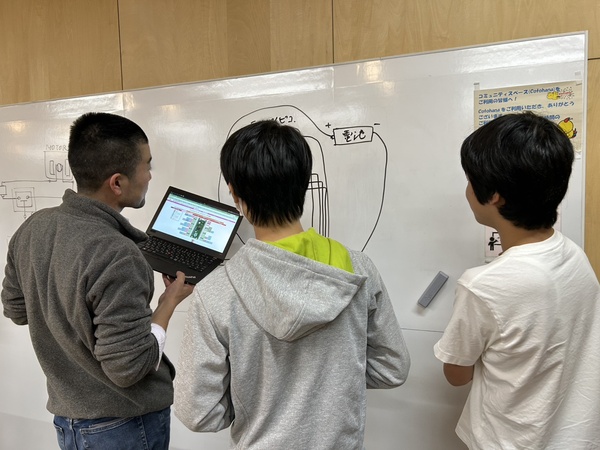

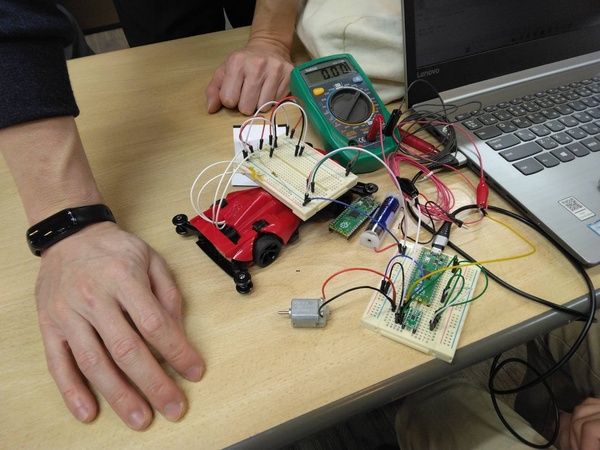

まずは、ラズPicoでモーター制御ができないと話にならないので、モーターを動かすところから。写真は、回路を二人で考えているところです。

モーター制御は私の専門外です。教養レベルはわかるけれども、それ以上は???です。そこで強い味方が、大学などの研究で制御をやっていたスタッフです。次元を一つ減らして、ありあわせの材料で作ったらどうだろうと、ミニ四駆で写真のような1次元モックを作ってきてくれました。

こんなアイデアとモックが、昨日の今日ででてくるのがすごいところ。メンバーだけでなく、スタッフも一緒になって考えて楽しんでいるのが光都ICTクラブです。

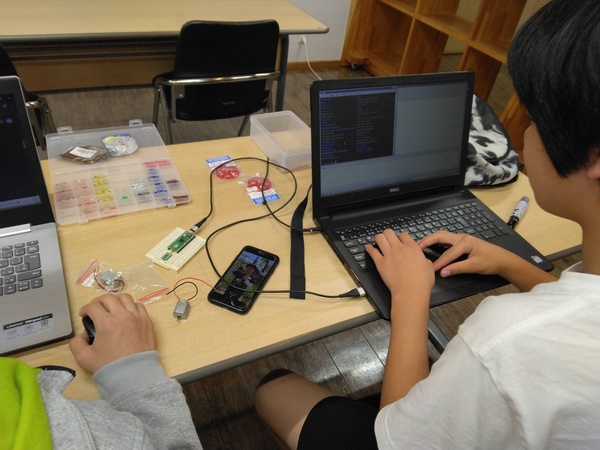

さらに配線を考える

一度考えた配線が正しいとは限りません。なんども現物と見比べながら動くかどうかを探していきます。

一人でわからなければ、二人で考えればよいのです。一緒にプログラミング・電子配線をすると、相互に自分に足りないものに気づく良いきっかけになります。プログラミングは決して孤独に進めるものではないのです。

モーターが動くには、まだ時間がかかるかな。

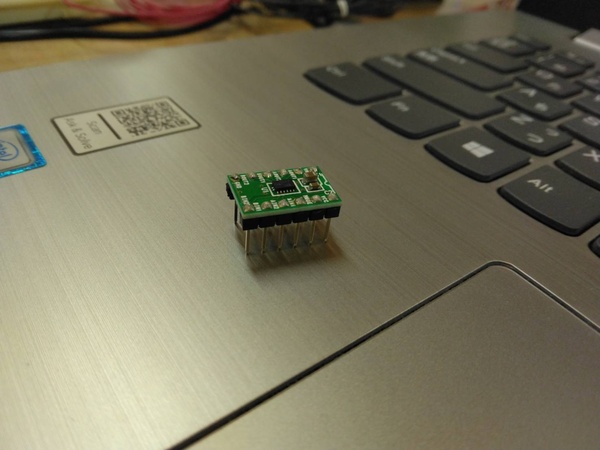

特に高価な材料を使っているわけではありません

やっていることは高度だけれど、高価な材料を使っているわけではありません。数百円から1,000円程度の材料を組合せて作っていきます。下の写真は、モータードライバー。秋月電子で550円(税込み)

安くてもきちんと動けばよいのであって、きちんと動かすのが腕の見せ所です。

心強いスタッフも親身になって考えてくれます。彼らの知見を小中学生の時点で眼の前で得られるとは、これは大変貴重ですよ。こんな事ができるなら、私は小学生に戻りたい。

ちなみに、「倒立振子作ろうぜ!」と言い出しっぺの私(中原)は、マシンの制御系は専門外なのでよくわかりません。これに関しては、環境づくりがわたしの仕事です。

さあ、来週はモーター2つで、前転後転制御できるかな。傾きセンサーもいるなあ。