水曜日のクラブ(2025年10月)~生成AIを使ったコーディング企画と共通テスト対策~

水曜日のクラブ活動は、年齢層がちょっと高め。それに伴い、取り組む内容もちょっと高度です。

メニュー

- 18時00分~18時30分 タイピング練習・アルゴロジック

- 18時30分~21時00分 プログラミングなどなど各自の進み具合で

タイピング練習とアルゴロジック

タイピング練習とアルゴロジックはいつものとおりです。

私も音声入力を、かなり使うようになりました。でも、タイピングは必要だと実感しています。

音声入力は素晴らしく優秀になりました。入力する文字を間違えることが、たいへん少なくなりました。

しかし、文章作成には今一歩届かず。生成AIと組み合わせれば、文章作成としても使えるレベルまで到達していると思いますが、それなら最初から手入力したほうが早いのです。

あと、職場でみんなが音声入力している場面を想像すると不気味です。

ということで、まだしばらくは(最低でも10年)は、タッチタイピングがスキルとして重用されると考えています。

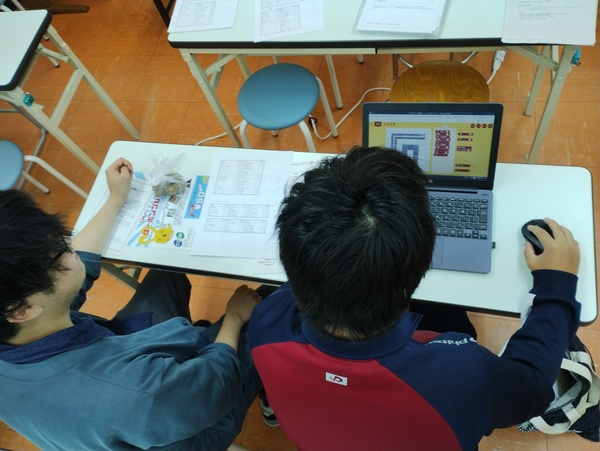

アルゴロジックは、条件分岐がある2に取り組んでいる様子。

アルゴロジック2は、日常生活とは違う考え方が必要なので、かなり難しいのです。昔の20年くらい前の情報処理試験で出たような内容です。

古~い記憶の奥底に、似たようなロジックがあったのを思い出しました。難しいはずです。

生成AIを使ってイチからコードを書かせるときのテクニック

生成AIにプログラミングをさせるときのテクニックを公開します。

例えば、「レースゲーム」を作るときに、「レースゲームをPythonで作って」と指示するだけでは、なかなか思い通りのコードが出てきません。

そこで、「レースゲームをPythonで作るときの手順を示して」と指示します。すると、どのようにコーディングしていったらよいか回答が得られます。

その回答をもとに、「では、その手順のうち〇〇までコードを書いて」というように、少しずつコードを書かせていきます。

すると、あら不思議、一発ではできなかったプログラムが、きちんと出来上がるのです。

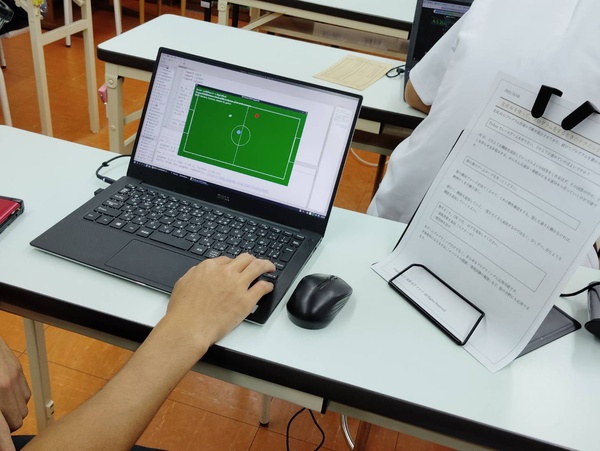

ちなみ下は、この手法でサッカーゲームを作った様子です。

この手法、実は「人対人」でもやっている方法ですね。新人教育をしたときのことを思い出しました。生成AIって、なんと人間らしいのでしょう!

共通テスト(情報科目)対策をする

先月から希望があった共通テスト対策をしています。

特にプログラミングの問題は、問われやすい形が決まっています。そこを早く押さえてしまえば、4分の1は楽勝で取れます。

そして、テストをするからには目的があって、その目的に沿った出題がされます。それがわかれば、闇雲に難しい問題集をする必要はないわけです。

情報科目は総合力です。基礎科目(いわゆる国数社理英)をきちんと修めていれば、めちゃくちゃ難しい問題はありません。数学なんか、0と1の足し算しかありませんから。

それをいかに組み合わせて複雑な問題を解決するか、それが情報科目の醍醐味です。

プログラムの問題で、配列の添字が0からスタートすることを問う問題が頻出します。が、これって本質的なのかな?と思います。まあ、問いやすいから出すんでしょう。

プログラムで飯食っていくなら知っていて当然ですが、共通テストに必要かなあ。

さて、プログラムの問題の解き方のコツは、「仕様」を見つけることです。日本語の文脈の中で書かれた「仕様」を見つけて整理したら、あとは疑似言語に変換するだけ。仕様から擬似言語への変換は、ある程度形が決まっています。形の数は少ないので覚えてしまっても良いでしょう。

あとは時間との戦い。いかに早く解くかが高得点の鍵です。60分しかないもんね。問題の技術レベルとしては難しくないけれど、時間制限があると結構ハードです。