姫路・たつのの中学生におすすめのプログラミング教室|ゲームプログラミングからPython教材まで徹底解説

近年、中学生向けのプログラミング教室に関心を持つ家庭が確実に増えています。その背景には、2020年から始まった小学校でのプログラミング教育必修化、さらに2021年の中学校での必修化があります。加えて、高校の新科目「情報Ⅰ」ではPythonなどの本格的なプログラミング言語が扱われ、2025年1月からは大学入学共通テストに「情報」が必須科目として導入されました。

こうした教育改革を受けて、「中学生のうちに先取りして学ばせたい」「学校の授業を超えて実践的な力をつけてほしい」と考える家庭が増えています。

特に教育熱心な家庭では、プログラミングを「ただの習い事」ではなく「将来の学びやキャリアに直結する投資」として位置づけています。ピアノや英会話と同じように、プログラミングも今や「子供の選択肢を広げる教養」として注目されるようになっているのです。

とはいえ、社会全体でプログラミング教育が十分に普及しているとはまだ言えず、地域ごとの情報も限られています。そこで本稿では、姫路・たつの地域に住む中学生とその保護者に向けて、「なぜ今プログラミング教室が必要なのか」「中学生が学ぶべきプログラミングの内容」「実際に教室を選ぶ際のポイント」 を徹底解説していきます。

中学生にプログラミング教室・クラブは必要?

近年、「プログラミング教室 中学生」と検索する保護者が増えています。その理由は単に流行だからではなく、中学生という発達段階がプログラミング学習に最も適した時期であるからです。

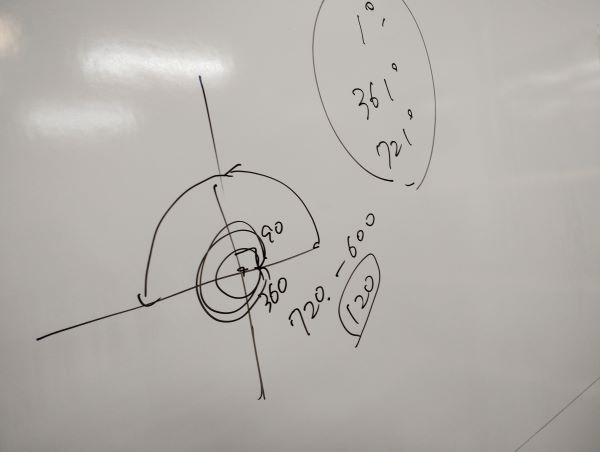

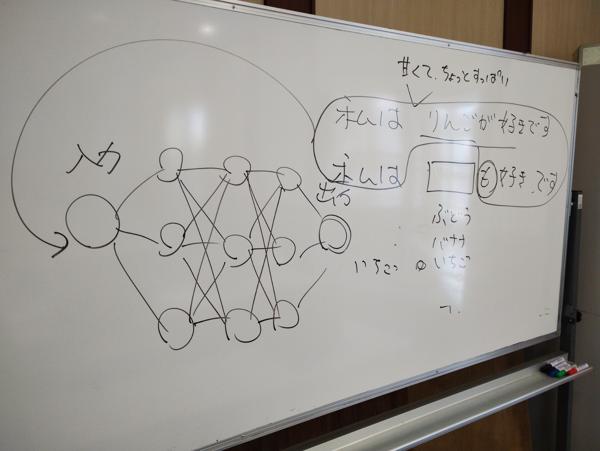

小学校までは「算数」として具体的な数字や図形を扱っていたのが、中学校では「数学」として抽象的な概念を扱うようになります。関数や方程式といった目に見えないルールを頭の中で組み立てる力が必要になるのです。中学生はまさに、論理的かつ抽象的な思考力が大きく育つ時期です。ここでプログラミングを学ぶことは、「数学の力」と「創造的な思考」を同時に伸ばすことにつながります。

思考力とやり抜く力の育成

プログラミングでは「順序立てて考える」「問題を分解して解決する」習慣が、自然に身につきます。単なる正解探しではなく、試行錯誤の連続です。

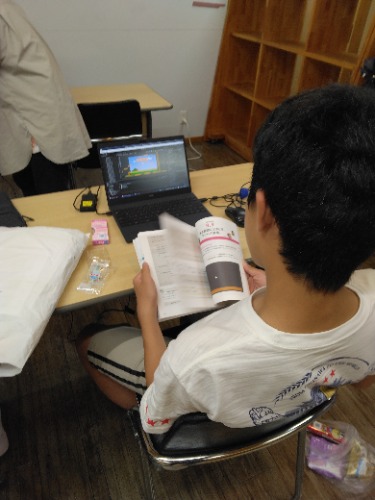

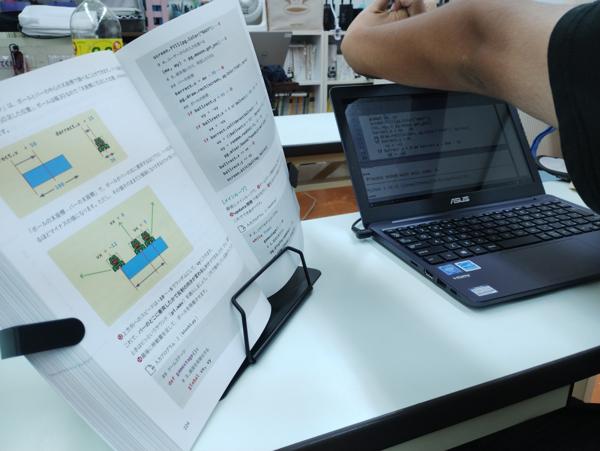

ある生徒は、ゲームプログラミングでキャラクターの動きが思ったように動かない場面に何度も直面しました。条件分岐や座標を一つずつ検証し、最終的に自ら原因を突き止めて完成させたときの達成感は格別でした。この過程で育まれるのが「やり抜く力」です。困難に直面しても諦めず取り組む姿勢は、学習だけでなく人生全般に通じる重要な力です。

総合力の育成

プログラミングは理数系だけではなく、総合的な学力を鍛えます。

- 国語力:プログラムは、人間が言語で認識している課題をコンピューター言語で解決するプロセスです。眼の前の事象を的確に言語で他者に伝える力が磨かれます。

- 理数英の力:数学的思考・事象を科学的に観察する能力や英語ベースのコマンド理解が伸びます。

- 社会科の力:利用者のニーズや社会での使われ方を考えることが必須です。

実際に、ある中学2年生はPythonを学ぶ中で英語の成績が大幅に伸びました。コードに出てくる「print」「input」「while」などの英単語を辞書で調べながら読んでいるうちに、英語の文章を「機能的な意味」で捉える力がつき、読解問題に強くなったのです。

このように、プログラミングは単なる理系教育ではなく「総合力」を育てる学習といえます。

社会的な力の育成

プログラミングは「自分のためだけのもの」ではありません。誰かが使うことを前提に作られるものです。ユーザーが混乱しないように画面を分かりやすく設計したり、操作をシンプルにしたりする必要があります。

ちょうど中学生の時期は、友人関係や社会的なコミュニケーションを意識し始める時期です。プログラムを通じて「相手の立場で考える」「どうしたら相手に伝わるか」といった力を養うことができます。これは将来、どの職業に進んでも必ず役立つ資質です。

社会での必須スキル

プログラミングスキルは、もはや一部の専門職だけに必要なものではありません。

- AI:ChatGPTのような生成AIの基盤はPythonで動いており、基本理解があれば使いこなし方が変わる

- データ分析:ビジネス現場ではExcel以上にPythonによる分析が標準化しつつある

- Web開発:サービスや商品をオンラインで届ける力は、どんな業界にも求められる

さらに、世界的な教育トレンドでも「読み・書き・算数」に加え「プログラミング」が基礎リテラシーとして扱われ始めています。これからの社会では「プログラミングができること」が特別ではなく「当たり前」になっていくのです。

注目すべきは、プログラミングが大学入試やキャリア形成に直結している点です。国立大学の情報系学部ではPythonを前提とした課題が課される例も増えています。また、社会に出てもプログラミングを理解する人材は、リーダーシップや戦略立案に強みを発揮します。

つまり、中学生のうちにプログラミングを学ぶことは、学力の底上げだけでなく、将来社会で「選ばれる人材」になるための投資といえるのです。

中学生におすすめのプログラミング分野

「中学生向け プログラミング教室」と一口に言っても、その内容は教室ごとに大きく異なります。Scratchのようなビジュアルプログラミングにとどまるところもあれば、本格的にPythonを扱うところもあります。ここでは、中学生に特におすすめのプログラミング分野を紹介します。

ゲームプログラミングで楽しく学ぶ

中学生の関心を引きやすいのが「ゲームプログラミング」です。自分で作ったキャラクターが動いたり、オリジナルのステージをデザインしたりすることで「作る楽しさ」を実感できます。

プログラミング学習の難しさとして、「成果がわかりにくい」ということがあります。一生懸命プログラムコードを書いたのに、エラーで動かないということはザラにあります。また、エラーを解決するのにも時間がかかり、そうこうしているうちにプログラミングへの興味を失ってしまうことがよくあります。

ゲームプログラミングだと、「なんとしても動かしたい」という欲求が働くため、他の題材よりモチベーションが続く傾向にあります。また、一度動いても、「より面白くしたい」とさらに興味・関心が続くことがほとんどです。

それらを踏まえて、ゲームプログラミングの良さをまとめると以下です。

- Scratchからのステップアップとして、Pythonでゲームを作る例も増えている

- ゲームプログラミングは「遊び感覚」で学べるため、継続率が高い

- 論理構造や条件分岐など、自然にアルゴリズム思考が身につく

「ゲームプログラミングをやりたいから教室を探している」という中学生は非常に多く、最初の入り口として最適です。

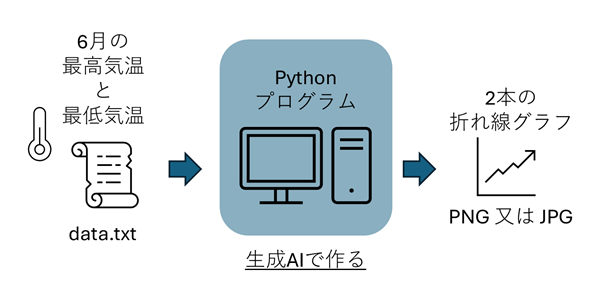

Pythonで実用的なプログラミングを学ぶ

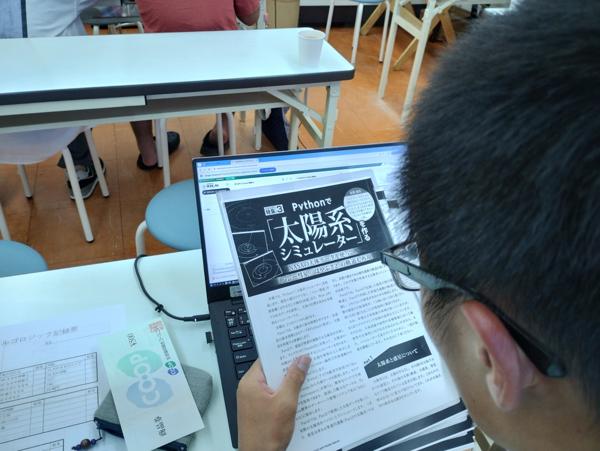

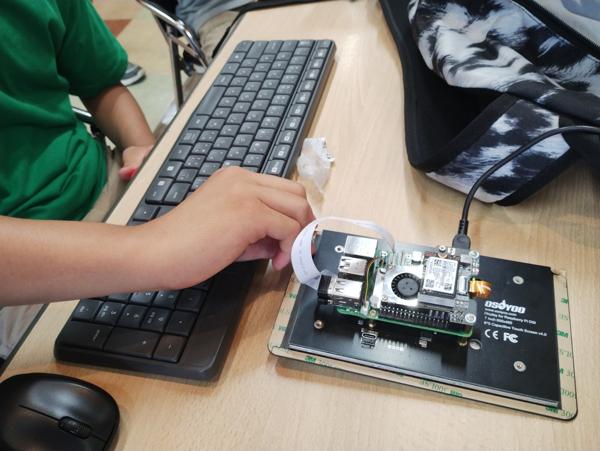

さらに進んだ学習として注目されているのが「Python」です。Pythonは人工知能(AI)、データ分析、Webアプリケーション開発など幅広く利用されており、世界的に需要の高いプログラミング言語です。もちろん、ゲームをPythonで作ることもできます。わたしたちが運営している光都ICTクラブでは、Pythonによるゲームプログラミングにも取り組んでいます。

中学生のうちからPythonを学ぶメリットは、以下の通りです。

- シンプルな文法:英語に近い記述で、初学者にも分かりやすい。また、他のプログラム言語に比較して、習得が容易

- 実用性が高い:AI、ロボティクス、IoTなど次世代技術に直結している。また、比較的簡単に実用的なプログラムが作れる

- 学校教育との接続:高校「情報1」で必ず出てくる言語を先取りできる。さらに大学受験にも有利

※高校の情報科目で採用されているプログラミング言語には、PythonのほかにJavaScriptがあります。JavaScriptは準備が少なく取り組みやすい利点がありますが、習得のしやすさや学習の進めやすさではPythonが優れています。西播地区の高校では、その学びやすさから主にPythonが採用されています。

Pythonを使った教材は、「遊び」から「実用」へと自然にステップアップできるため、特に支持されています。

学校教材との差別化

学校で導入されるプログラミング教材は、主にScratchなどのビジュアル言語が中心です。学校教員でプログラムを専門的に学んだ人は、ごくわずかであるのがその理由です。わたしが小中学校8校のICTサポートに入っていたとき、テキストのプログラム言語を使っていた人はほぼ皆無でした。

したがって、小中学校ではScratchのようなビジュアル言語で教えることが中心になってしまいます。ビジュアル言語、それ自体は基礎理解には役立ちますが、発展性がありません。Scratchは教育教材として開発されたものであり、いくらScratchを極めたところでごく限られた分野でしか役立ちません。ビジュアル言語で基礎理解ができたら、すみやかにPythonなどのテキスト言語へ移行することが望まれます。

また、ビジュアル言語は習得が容易な分、中学生にとってはすぐに物足りなくなります。

こういった理由から、「もっと本格的にプログラミングをやりたい」と考えるお子さんにとって、民間のプログラミング教室は理想的な環境となります。

プログラミング教室選びのポイント

では実際に、多数の中学生向けのプログラミング教室・クラブから、どのように最適な場を選べばよいのでしょうか。ここでは選び方の基準を整理します。

Pythonなどのテキストプログラミング言語が必須

まず、教材としてScratch等のビジュアル言語のみを提供している教室・クラブは、慎重に検討したほうが良いでしょう。趣味としてビジュアル言語を楽しむために習うだけならまだしも、高校・大学・社会人を見据えた「将来への投資」と考えるなら、学習開始後早い段階でPythonなどのテキストプログラムを学習できる教室・クラブが最適です。

また、プログラミング教室・クラブには「学習塾併設型」「専門店型」の2種類があります。専門店型の先生は、情報技術について専門的な実績がある人が多く問題ありません。子供が高校・大学レベルの高度な疑問を持ったとしても、手厚いフォローが期待できます。

一方、学習塾併設型の先生は、プログラミングを含む情報技術に関して専門的な実績があるかどうかよく確認してください。これを怠ると、子供の将来を見据えた学習に繋がらない可能性が高くなります。

教材の質とレベル感

中学生にとって教材の難易度はとても重要です。簡単すぎると飽きてしまい、難しすぎると挫折してしまいます。特にPython教材は、初心者中学生にとって教材の難易度は非常に重要です。あまりに簡単だとすぐに物足りなくなり、逆に難しすぎると挫折してしまいます。特にPythonのような本格的なプログラミング教材では、初心者でも取り組みやすく、かつ段階的にレベルアップできる仕組みがあるかどうかが鍵になります。

- 基礎から応用まで自然に進める構成

まずは簡単な動きや処理から入り、徐々に条件分岐や関数といった高度な内容に進めることで、学びがスムーズに積み上がります。 - ゲームプログラミングを通じて文法を学ぶ

単なる文法の暗記ではなく、キャラクターを動かしたり自作ゲームを作ったりする中で「必要だから覚える」形で学習することで定着度が高まります。 - 発表・共有の仕組みがある

作ったプログラムを友達や保護者に見せることができると、学習のモチベーションが格段に上がります。

教材の質は、子供の継続的な成長を左右する最重要要素です。きちんと設計された教材に出会えれば、「楽しさ」と「本格的な学び」を同時に得られるでしょう。

教え方のスタイル

プログラミングは「教科書通りに答えを覚える」学習ではなく、「自分で考えて作る」学習です。プログラミングは、暗記科目のように「教科書通りの答え」を覚える学習ではありません。自分で考え、試行錯誤しながら答えを導き出す体験こそが本質です。そのため、指導者が一方的に正解を教える形式では十分な成長は望めません。

- 一方通行の授業型

講師が答えを示し、生徒がただ真似するだけ。思考する時間が少なく、学びが受け身になりがちです。 - 探究型・クラブ型

生徒自身が手を動かし、時には仲間と協力しながら課題を解決していく。試行錯誤の過程そのものが面白く、「もっとやってみたい」という意欲を引き出します。

この「主体的に学べる環境」こそが、子供の才能を大きく伸ばす土台になります。単に知識を詰め込むのではなく、自ら答えを見つける経験を積み重ねることで、学力だけでなく将来に通じる自立心も育ちます。

成長の見える化

プログラミング学習を続けるためには、成果がしっかり「見える」ことが大切です。

- 作ったゲームやアプリを発表できる

作品が形になり、誰かに使ってもらえる体験は強烈な成功体験になります。 - 成果がポートフォリオとして残る

学習の積み重ねが「目に見える資産」として蓄積されることで、自分の成長を客観的に実感できます。 - 友達や保護者と共有できる

周囲に認めてもらうことで自信が高まり、「次はもっといいものを作ろう」という前向きな意欲が育ちます。

子供自身にとっては達成感が、保護者にとっては「投資した価値が見える実感」が得られる。これが、長く続けられるプログラミング学習の理想的な循環です。

中学生が本当に選ぶプログラミング教室の条件

単に「教材」や「教え方」が整っているだけでは、中学生にとって魅力的とは限りません。実際に選ばれている教室には、共通する プラスアルファの価値 があります。

1. 学びと成果が社会とつながっている

人気のある教室は、学んだことが単なる練習問題で終わりません。

- 学校の探究活動や文化祭で活かせる

- 自作アプリを家族や地域に披露できる

- ポートフォリオとして残せる

こうした「社会と接続する機会」があると、中学生は自分の学びを誇りに思えるようになります。

2. 成長が中長期で設計されている

「ScratchからPythonへ」「ゲームからWeb・電子工作へ」といった短期の進級だけでなく、3年後・5年後を見据えた学習の道筋が示されていることも重要です。将来を意識し始める年代だからこそ、目先の楽しさ以上に「次のステージ」を見せてくれる教室が支持されています。

3. 知的好奇心をくすぐるテーマ設定

単なる「ゲームプログラミング」だけではなく、AIやデータ分析など、社会で注目されるテーマを題材にしている教室は人気があります。中学生の知的好奇心に火をつけ、「自分も挑戦してみたい」という意欲を引き出してくれるからです。

4. 仲間と共に切磋琢磨できる場

ただ「一緒に学ぶ」だけでなく、互いの作品を見せ合い、意見を交換しながら高め合う環境を持っている教室が選ばれています。中学生は友人関係から大きな影響を受けるため、仲間と共に成果を共有する仕組みは学習の継続に直結します。

まとめ

中学生にとってプログラミング教室は、「未来への投資」であり「自分の可能性を広げる場」です。

- ゲームプログラミングで楽しみながら学び

- Python教材で本格的にスキルを伸ばし

- 仲間との学びで自立心と探究心を育む

こうした要素が揃ったプログラミング教室を選ぶことで、中学生は大きく成長することができます。

「プログラミング 教室 中学生向け」を探しているご庭は、ぜひ教材・スタイル・成長の見える化を基準に比較し、お子さんに最適な学びの場を見つけてください。