SEになろうプロジェクト第1期~松田山大冒険ゲーム制作まとめ~

このプロジェクトの目的は、プログラミングクラブで学んだ技術や考え方を、現実の課題にどのように活かせるかを体感することにあります。メンバーが普段学んでいるコードの知識や制作スキルを、“現場の課題解決”に落とし込むことで、プログラミングの意味を深めていくことを目指しました。

また、よく聞かれる質問に「プログラミングを勉強して、何の役に立つのですか?」というものがあります。このプロジェクトは、その問いに対する私なりの答えです。

プログラミングは単なる技能ではなく、「問題を観察し、仕組みを考え、動かして確かめる」という思考そのものです。その思考を現実の世界に応用することで、メンバーは“自分の学びが社会に繋がる”実感を得ることができます。

Contents

プロジェクトの概要

舞台は、兵庫県太子町・丸尾建設総合公園の松田山です。この自然あふれるフィールドを題材に、「クイズを解きながら散策できる仕組みをICTで実現する」というテーマに挑戦しました。

6月から10月にかけて全5回のワークショップを実施し、11月の「あすかまつり」で本番公開を迎えました。

| 回数 | 日付 | 主なテーマ |

|---|---|---|

| 第1回 | 2025年6月14日 | 課題整理とアイデア出し |

| 第2回 | 2025年7月12日 | アイデアの具体化(フィールド調査・キャラクター制作・Web試作) |

| 第3回 | 2025年8月9日 | 分班による試作と仕様検討 |

| 第4回 | 2025年9月13日 | 画像とゲームシステムの仕上げ |

| 第5回 | 2025年10月26日 | フィールド設置と動作テスト |

| 本番 | 2025年11月3日 | あすかまつりでの公開・運用開始 |

各回の歩み

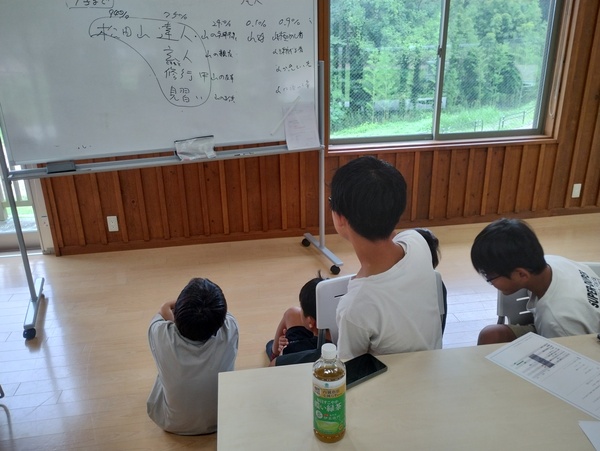

第1回:課題を見つけ、アイデアを生み出す

初回では、「地域の遊歩道をもっと楽しくするには?」という問いからスタートしました。メンバーはチームごとに意見を出し合い、課題を「食」「設備」「工作」「イベント」「問題解決」といったテーマに整理しました。

実際に現地を想定しながらアイデアを語ることで、“誰のための仕組みか”という視点が芽生えました。

この段階ではまだコードを書いていません。しかし「仕組みを設計する」という点で、すでにプログラマー的な思考が始まっています。

第2回:現地を歩き、形にするための具体化

2回目は松田山を実際に訪れ、アイデアを現地の地形や環境と照らし合わせながら検討しました。

また、オリジナルキャラクターの制作にも挑戦し、手描きのラフスケッチをAIツールで補完しながらデジタル素材を制作しはじめました。

「技術は使うためのもの」という考え方を、ここで強く意識し始めたのではないでしょうか。実際に現場を歩くと、何を作ったらよいかプログラムの方向性が見えてきました。

第3回:分業で試作し、動かして確かめる

3回目からは本格的な開発フェーズに入りました。

キャラクター・問題作成チームと、ゲームシステム開発チームに分かれ、それぞれが役割を持って制作に取り組みました。進行管理にはガントチャートを用い、各自が自分のタスクと進捗を把握しながら協力して進めました。

メンバーは、スケジュールが視覚化されたことで、それぞれの責任感が意識され始めました。自分の作業が仲間の作業と結びつき、一つの仕組みとして動く瞬間に大きな達成感を味わいました。

第4回:細部の詰めと完成への道

第4回は完成を目指す仕上げの段階でした。

マップやクイズ内容、称号デザインなどを最終調整し、ゲーム全体の流れを通して確認しました。

この回では、メンバーから「もっとこうした方が面白い」といった提案が数多く出ました。想定外の改善が次々と生まれたことが印象的でした。学びが“自分ごとになった瞬間です。

第5回:現地設置と動作テスト

5回目は、制作してきたものを実際のフィールドに設置し、動作確認を行いました。

木の輪切りにしてレーザー加工でQRコードを焼き付け、松田山のポイントごとに配置します。スマートフォンで読み取ると、クイズが表示される仕組みが動きました。

現地では通信環境やリロードの問題など、想定していなかった課題がいくつも発生しました。それでもメンバーと冷静に原因を分析し、その場で修正を行いました。まさに「現場で動かす技術」を学ぶ実践となりました。

本番:あすかまつりでの公開と運用

2025年11月3日、いよいよ「あすかまつり」で一般公開を迎えました。プロジェクトで開発した「松田山大冒険ゲーム」を100名を超える多くの来場者が体験し、笑顔と驚きの声が広がりました。

自分たちの作ったシステムが“人の役に立つ”場面を目の当たりにし、メンバーは大きな達成感を味わえたと思います。親御さんからも「ゼロから物を生み出すって面白いですね!」という喜びの言葉をいただきました。「動くプログラムを作る」から「動かして喜ばれる」へ──学びが次の段階に進んだ瞬間でした。

全体を通して得られた学び

このプロジェクトを通じて、メンバーは「プログラミングは道具であり、考える力そのもの」であることを少なからず体感できたのではないでしょうか。。コードを書く技術だけでなく、観察・設計・検証といった一連の流れを自分たちの力で進めたことが最大の成果です。

アイデア出しから現地運用までを一貫して経験することで、学びの意味が具体的になりました。“習ったことをどう使うか”という問いに対して、実践を通じて答えを見つけた半年でした。

まとめ

SEになろうプロジェクトは、単なるプログラミング学習ではありません。

メンバーが自ら考え、作り、試し、現場で使うというサイクルを通じて、「自分の学びが現実とつながる瞬間」を体感するプロジェクトです。この仕組みを他地域や他イベントに応用し、「地域と学びをつなぐICT活用」のモデルとして広げていきたいと考えています。

この経験を通して、参加メンバーは“技術を使って誰かの役に立つ”という喜びを知りました。それこそが、プログラミング学習の本質であり、「学んだことがどのように社会を動かすか」を実感する第一歩になったと感じています。