相生コンピュータークラブ第5期(2025年9月)~Raspberry Pi PicoにSSD1306を接続して表示しよう~

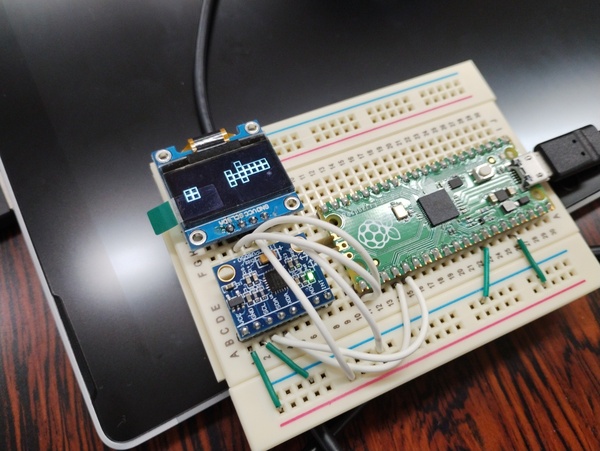

Raspberry Pi Pico(らずべりーぱいぴこ)を使ったマイコンプログラミングは、今回から次のステップへ進みます。小さなディスプレイ(SSD1306)を接続して、様々な情報を表示してみます。

例えば下の写真は、スタッフが作ったテトリス風ゲームです。写真の左から右方向にブロックが落ちています。

このゲームの面白いところは、ブロックの操作を十字キーでではなく、加速度センサーで行うところです。左右下に傾けるとブロックが左右下に動き、上に傾けると回転します。

このように、様々なセンサーと組み合わせて面白い作品が作れます。今期は、まず第一歩です。

まずはタイピング練習とアルゴロジック

タイピング練習とアルゴロジックは、続けます。プログラムをやる限りは、キー入力からは逃げられません。

また、アルゴロジックは、ロジックを考える良い訓練になります。

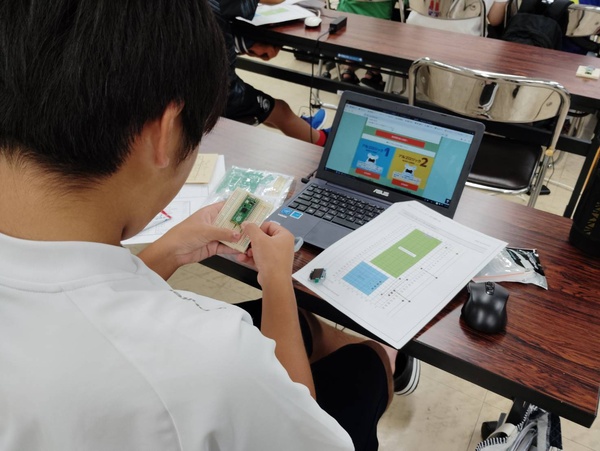

まずは回路を作る

まずは電子回路を組み立てます。電子回路が間違っていると、プログラムがいくら正しくても動きません。

回路組み立ては、AIではそう簡単に置き換えられないところです。そのうち、回路図から組み立てられるようになってほしいなあと思いつつ、今は実体配線図で。

ところで、小学生のメンバーにわたしが作った資料の回路図間違いを指摘されました。すばらしい! 大人でも先輩でも間違いは絶対にあるので、恐れずに指摘してほしいと思います。

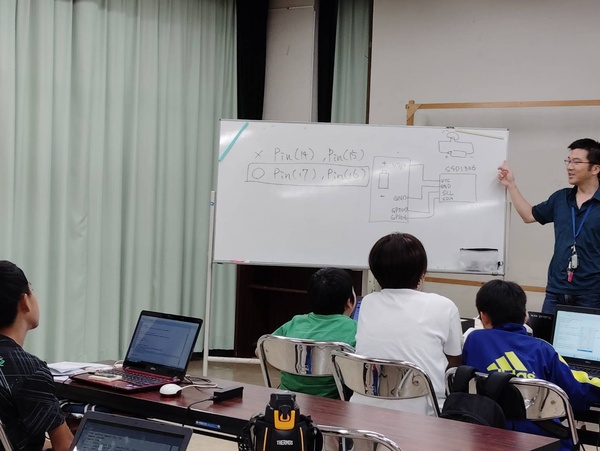

そして、回路の説明もします。小学生に理解してもらえるように、なるべくやさしく話したつもりです。なお、中学校レベルの理科・数学の知識があるとより深く知ることができます。

できたらプログラミング

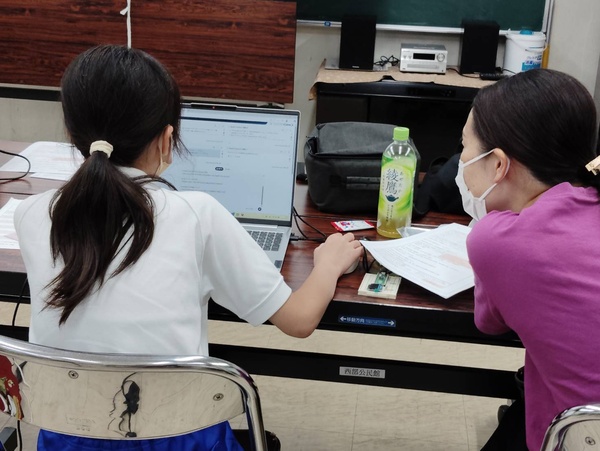

みんな真面目にタイピング練習をしているので、写経プログラミングはあっという間に終わってしまいます。

写し終えて画面に表示されたら、ツールを使いながら自分なりに色々試していきます。

学習キットのはんだ付けを進めよう

まだまだ学習キットのはんだ付けが残っているので、同時並行で進めます。電子回路を作ってはんだ付けするのは、モノを作りたいなら必須です。小中学生の今のうちに慣れ親しんでおくと、10代後半で本格的に始めたときのダッシュ力が違います。

それにしても、はんだ付けがうまい!

そして、プログラムも面白いけど、はんだ付けで回路を作るのも面白い!というメンバーもいます。この調子で腕を上げてほしいと思います。