相生コンピュータークラブ第4-3回~Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けしよう~

Raspberry Pi Pico(らずべりーぱいぴこ)を使ったマイコンプログラミングは、今回が3回目です。今回も、ピンヘッダのはんだ付けをします。

ピンヘッダのはんだ付けの前に~生成AIの仕組みについて学習します~

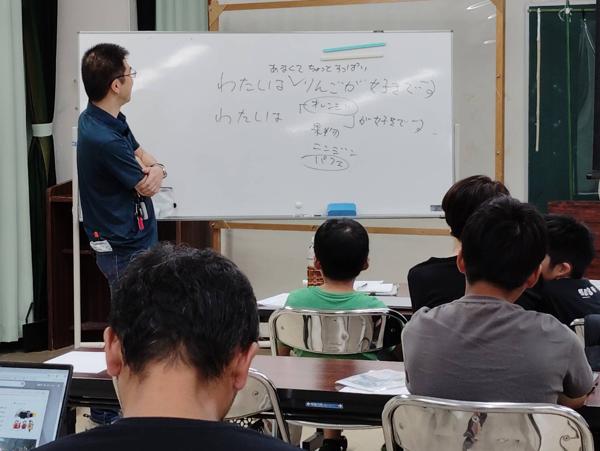

はじめてのはんだ付けは、やけどしないようにわたしとマンツーマンでおこないます。その間、わたしがほかのメンバーを見て回れないので、さきに講義形式で解説と課題を出しておきます。

今回のテーマは、生成AIの仕組みについてです。

生成AI(LLM:大規模言語モデル)は、次に来るだろう言葉を予測しているだけ、というのをわかってほしくて解説しました。すこしの文章の違いで、空欄に入るだろう言葉は大きく変わってきます。ということは、精度が高い答えが欲しければ、きちんと言葉を使うことが大事ということです。

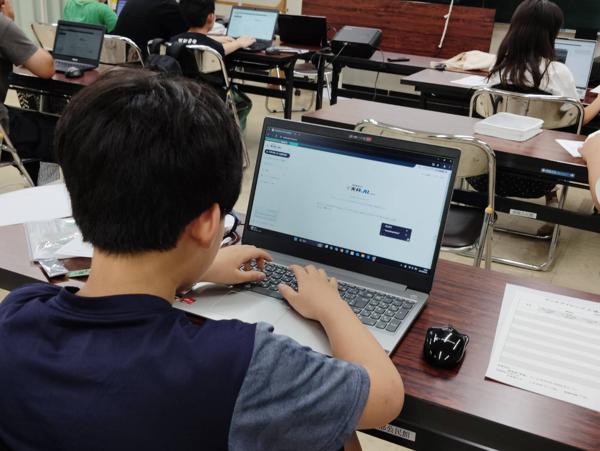

そして、ほんとうにそうか、AIを使って実験します。

人間でも答えが変わるように、生成AIのモデルでも答えが変わります。そして、余計な言葉を入れても変わりません。さあ、あとは自分で色々試してみましょう。

わたしたちは、なぜ日本語が話せるのでしょうか。小学校で国語を習わなくても、3~4歳で、それなりの言葉を話し始めます。これは、毎日大量の日本語を浴び続けてきたから、自然と話せるようになってきたのです。

生成AIの学習も、基本的に子供が言葉を覚える過程と同じです。生成AIが何をしているか、仕組みがわかると、よりうまく付き合えるようになります。

Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする

はんだづけは、中学校の技術科目でならいます。相生コンピュータークラブの中学生メンバーは、まだ習っていないということでした。でも、どうせやるんだから先取りしてやっちゃいます。

はんだ付けの基本動作は、以下の通りです。

- はんだ付けする部分に、ハンダごてをあてて温める

- 温めた部分に、はんだを送り込む(溶けて短くなるので、連続して送り込む)

- 適量のはんだがとけたところで、はんだを送り込むのをやめる

- はんだが馴染むまで、ハンダごてを当て続ける

- はんだが馴染んだら、ハンダごてを離す

これの繰り返しです。Raspberrypi Picoには40本のピンヘッダを付けるので、40回繰り返します。

まずは、何本か私がはんだ付けしてみせます。次に、メンバー自身の手で、わたしが手を出しながらはんだ付けさせます。慣れてきたら、わたしが手を出すのはやめて、口だけ出します。

みんな素晴らしい、きれいなはんだ付けが出来ました。これで技術科目は100点だね!

次回は?

今回でみんなRaspberrypi Picoにはんだ付けができました。次回は、ブレッドボードにLEDを接続して、点滅させます。

単なる点滅ではないですよ。ホタルのように、じわっと光って、じわっと消えるプログラムと電子回路を作ります。