大学入学共通テスト「情報」対策

水曜日のクラブ活動で、ゲームプログラミングもいいけれど、令和7年度大学入学共通テストの「情報」科目対策をしたいという要望がありました。ならば、試験対策をしましょうというのが光都ICTクラブです。

クラブの人数を最大5人にしているのは、少人数だからこそ臨機応変に自分の課題に取り組むためです。しばらくゲームプログラミングはお休みで、大学入学共通テスト対策します。

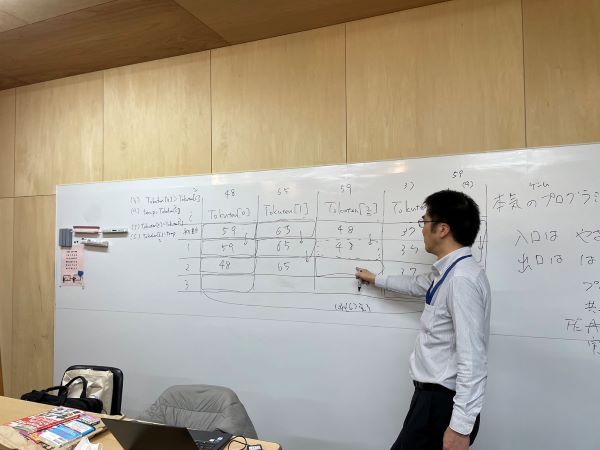

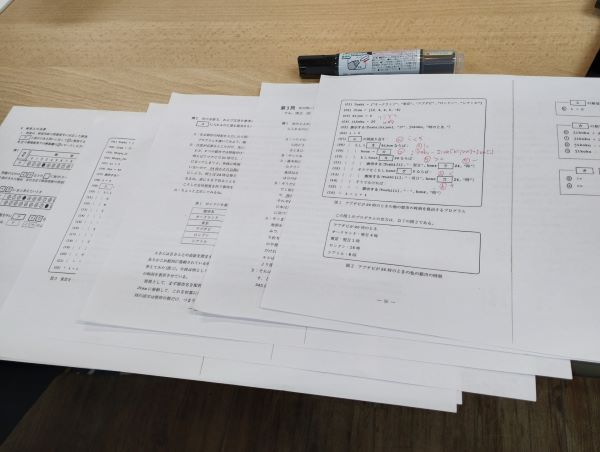

実施風景

大学入学共通テストで情報科目が実施されるのは、まだ先の話です。しかし、どのような問題が出題されるかはすでに公開されています。すでに模試問題も各社が制作しているようです。

情報系の学問を専門的に学んだことのない人にとって、難解なのは擬似言語を使った問題です。要望をくれたメンバーも、擬似言語がよくわからないということで相談してくれたのでした。

2回分のクラブ活動で説明したのは、「最大値を求める問題」「時差を求める問題」でした。条件分岐と繰り返しを組み合わせた、オーソドックスな問題です。国家試験の基本情報技術者試験の午後問題より、難易度が低い印象でした。

ともあれ、大きいホワイトボードがあるのがコトハナの良いところです。図に描いて、流れを追いながら一つずつていねいに説明することが容易です。メンバーも理解が進んだようでした。

ただし、プログラム言語を専門的に学んだことのない人が、この擬似言語の問題を理解するのはかなりハードルが高いと思います。プログラム言語を学んだ人から、ていねいに教わるのが攻略の要でしょう。下手に独学すると時間ばかり取られる問題です。

プログラムは文系のほうが得意?

擬似言語の問題を解きながら、高校のクラスの様子を聞きました。すると、情報の模試を実施と、文系の生徒のほうが成績が良いそうです。

あなたは、プログラミングは理系のものだと思っていませんか? これは、実は大きな勘違いです。プロのシステム屋さんでも文系のエンジニアが相当数います。

プログラミングは、「人間が実現したいことを、コンピューターに実行させる手続きとして文にして表したもの」です。

人間が人間に言葉で指示をするときは、少々あいまいでも相手は理解(そんたく)して実行してくれます。しかし、コンピューターは人間のあいまいさを一切理解(そんたく)しません。つまり、コンピューターには一挙手一投足を厳密に指示しなければなりません。

この違いを知っていると、「実現したいこと的確に把握し、厳密に指示を出すこと」がプログラミングだと気づくはずです。例えば、中学校の数学問題で、いくら計算力が得意でも文章題は国語の力がないと解きにくいと聞いたことはないでしょうか。プログラミングもまさしく中学校の数学の文章題と同じなのです。

たしかに、最先端のコンピューター技術のプログラミングでは、十分な数学力がないと難しいかもしれません。しかし、大学入学共通テストの模擬言語のレベルでは、数学力はあまり関係ありません。文系の人も、おそれずにプログラミングに挑戦しましょう!